〜絵をもっと楽しむためのやさしい色のはなし〜

こんにちは、Rikkaです。

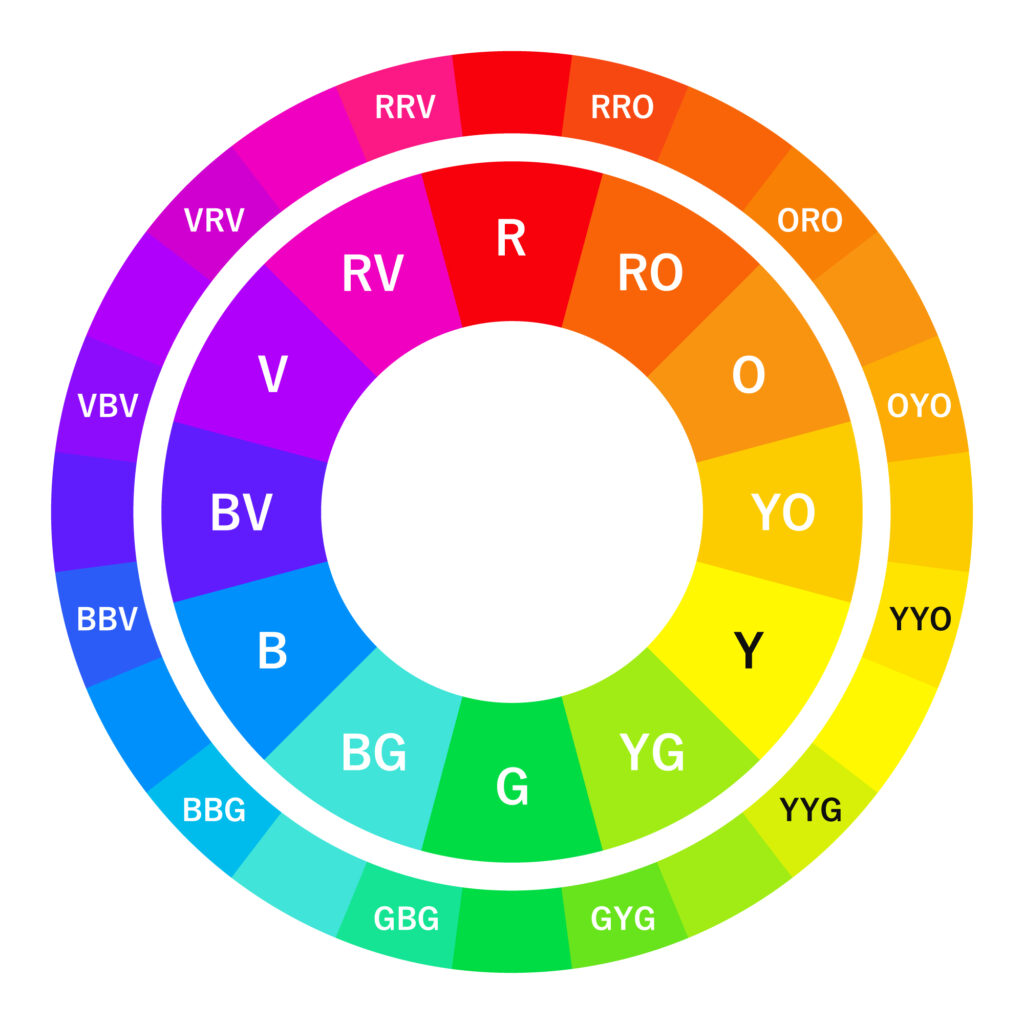

今回は、「色彩の基本」ともいえる《色相環》についてお話しします。

私自身も学生時代や、デザインの勉強の中で「色彩検定」を受けるなど色について学ぶ機会がありました。

もちろん、感覚的に色を使うのも素敵。でも、ちょっとした知識をプラスするだけで、絵の中の調和がグンと高まることがあるんです✨

この記事では、色を扱ううえでの基本、「色の三属性」について、やさしくまとめてみました。

色の三属性とは?

色には、「色相・明度・彩度」という3つの性格(属性)があります。

| 属性名 | 意味 | 例えるなら… |

|---|---|---|

| 色相(Hue) | 色そのもの(赤・青・黄など) | 色の「名前」 |

| 明度(Lightness) | 明るさ・暗さ | 光に近い or 影に近い感じ |

| 彩度(Saturation) | 鮮やかさ・にごりのなさ | 派手さ or 地味さ |

① 色相(しきそう)について

「色相」とは、ひとことでいうと「色あい」のこと。赤・青・黄などの色そのものの違いを示します。

虹の色を思い出してみてください。

「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」──そこに「赤紫」を加えて12色でつくるのが代表的な「色相環」です。

色相環にはいくつか種類がありますが12色を押さえておけばOKです。

②色相環が教えてくれること:

混色する際、隣り合う色ほど、近い色あいなため調和したイメージを保てます。

補色とは、例えば赤の補色は緑、黄色の補色は紫といったように

色相環上でむかいあっている色の関係をさします。

- 類似色(隣り合う色) → なじみやすく、やさしい印象

- 補色(向かい合う色) → お互いを引き立て合い、インパクトのある組み合わせ

補色同士を混ぜると、黒を使わなくても自然なグレーが作れますよ!

③ 明度(めいど)~色の「明るさ」について

「明度」は、その色がどれくらい明るいか・暗いかを示すものです。

- 白に近づく → 明度が高い(明るい)

- 黒に近づく → 明度が低い(暗い)

たとえば、赤でも

→ ピンクは明度が高く

→ えんじ色は明度が低い

となります。

絵において、光と影の表現はとても大切。

明度は「立体感」や「印象の強調」に欠かせない要素です。

④ 彩度(さいど)~色の「鮮やかさ」について

「彩度」は、色がどれくらい鮮やかで、にごっていないかを表します。

- 彩度が高い → ビビッドでハッキリした色

- 彩度が低い → くすんだ、落ち着いた色

たとえば、原色に近い赤は高彩度。

そこにグレーを混ぜると彩度が下がって「くすみカラー」に。

🎨彩度をコントロールすることで、大人っぽさ・やさしさ・元気さなど、絵の「空気感」を作ることができますよ。

トーンってなに?~色の「雰囲気」を整える

トーンというのは、色調のことですが、「明度と彩度」の両方で構成されます。

なので、色調が違っていても「明度と彩度」があっていればトーンは同じということになります。

- 明るくて淡いトーン → 優しくてふんわり

(例:白を多く混ぜたパステルカラー) - 暗くて落ち着いたトーン → 渋くて大人っぽい

(例:黒+グレー+低彩度の色たち)

作品の中のトーンを統一することで、作品全体の印象が整って見えるようになります。

| 関係 | 特徴 |

|---|---|

| 補色(向かい合う) | コントラストが強く、印象的な配色に |

| 類似色(隣どうし) | 自然になじみ、やさしい雰囲気に |

| トーン(明度&彩度) | 雰囲気を揃えると、統一感ある世界観に |

⚠️補色は魅力的だけど、使いすぎると目にうるさく感じられることもあるので、ポイント使いが◎

有彩色と無彩色のちがい

白、黒、グレーは無彩色といい、彩度がないですが、

白と黒の混色でも陰影は出せるので、明度はあるということになります。

- 有彩色:赤・青・黄など、色みを感じる色

- 無彩色:白・黒・グレーなど、色みを感じない色(彩度がゼロ)

色を共有するツール:色見本とカラーコード

アナログとデジタルで色を共有するときに便利なのがこちら。色が番号で指定できる色見本です。

ほかの人に特定の色を指定し説明できるので、デザインなどの制作現場で必須です。

- 色見本:印刷された色のサンプル(例:PANTONE)

- カラーコード:ウェブで使う6桁の英数字(例:#FF69B4)

💡おすすめサイト:原色大辞典

色の名前を見るだけでもインスピレーションが湧いて楽しいですよ!

🎨まとめ

色彩の三属性「色相・明度・彩度」は、知っておくと絵の表現力がグッと広がる、大切なポイントです。

もし、色づかいに違和感を感じたら、まずはこの三つのバランスを見直してみる。

とはいえ──

知識にとらわれすぎると、感性が動きにくくなってしまうことも。

だから私は、色の知識は「絵の旅のお供」のように、

そっと頭の片隅に置いて、これからも絵を描いていきたいと思っています✨